基层支部纪检委员是监督工作在一线的“毛细血管”,但从实际调研情况看,不少人没能真正顶起担子。

问题不是孤立存在的,而是多层因素缠成的“结”,具体可从四个方面捋清楚:

思想认识有偏差,监督基础不扎实

不少基层单位对纪检监督的重视停留在“说起来重要,做起来次要”。

有的企业管理者心里,“签多少合同、创多少利润”是硬指标,纪检工作成了“附带任务”,开党建会时提一句“要重视监督”,散会就没人管。

资源也明显倾斜,党委、纪委健全的大企业能配专职力量,到了支部层面,常被当成“小摊子”,连基本的监督工具、培训经费都保障不了。

更直接的矛盾在支部内部。

有位纪检委员吐槽,支部书记讨论项目招标时,自己想插话提醒“评委回避制度”,对方直接摆手:“你不懂业务,别添乱。”次数多了,连列席会议的积极性都没了。

这种“监督是添乱”的心态不扭转,纪检委员腰杆就硬不起来,时间一长,自然懒得较真。

组织建设有短板,监督框架不清晰

基层组织设置的“先天不足”很常见。

某工业园区把3家小微企业、2家个体工商户的党员凑成联合支部,选了其中一家企业的会计当纪检委员。

这位委员本身要管公司账,每月还得跨三个街道去另外几家单位查岗,光路上就得耗大半天,监督记录多半靠电话询问填数据,根本顾不上细看合同、考勤这些关键环节。

职责定位更是一笔“糊涂账”。

现行制度对支部纪检委员的具体职责写得笼统,全靠上级临时派活。

这个月让查疫情防控纪律,下个月让统计廉政档案,至于“三会一课”流程合规性、党员廉洁风险点排查这些日常活,没人明确说该谁干。

有位委员干了两年,还分不清“监督党员”和“管理党员”的边界,遇到同事上班迟到,到底该提醒还是直接上报,始终拿不准。

队伍能力不足,不会不愿不敢监督

纪检委员的“三不”困境很突出。

“不会监督”的占多数,某社区支部纪检委员是退休返聘的老党员,面对年轻党员“朋友圈发工作照带定位”的问题,不知道算不算“泄密”,翻遍文件也找不到依据,最后只能不了了之。

“不愿监督”的更普遍,村里的纪检委员多半是村民代表,监督对象不是发小就是长辈,有次发现村主任用集体资金请吃饭,犹豫了半个月才上报,结果被说“不顾情面”。

“不敢监督”往往卡在层级上。某国企支部纪检委员是普通技术员,监督对象包括部门经理。

有次查差旅费报销,发现经理多报了200元住宿费,提出来后对方甩了句“这点钱至于吗?以后项目审批还想不想顺利过?”最后只能不了了之。

这种“下级监督上级”的错位,让监督成了“碰运气”,遇上好说话的能成,遇上强势的就卡壳。

工作开展不均衡、精力不足、动力弱

兼职身份让精力严重不足。调研发现,80%的基层支部纪检委员身兼数职,有的是业务骨干,有的还管着工会、宣传。

某学校支部纪检委员是数学老师,既要带三个班的课,又要管年级组考勤,每月能分给纪检工作的时间不到20小时,连党员廉政谈话都得挤午休时间,更别说去核查学生餐费、校服采购这些敏感事项。

工作方式也多是“走流程”。有的纪检委员把“监督”简化成“查台账”,翻开会议记录本画勾,看到“廉洁教育”几个字就算完成任务,至于会上到底讲了啥、党员听进去多少,一概不问。

某村支部去年搞了6次监督检查,发现的全是“档案不规范”“记录有涂改”这类表面问题,对低保评定中的“人情保”、集体土地流转中的暗箱操作,愣是没发现一个。

这些问题缠在一起,形成恶性循环:思想不重视,就不会花心思建队伍;组织框架没搭好,纪检委员就不知道该干啥;能力跟不上,干起来就容易走形式;最后实效打折扣,又反过来让大家觉得“纪检工作没用”。

要解开这个结,得从明确职责清单、给足监督权限、优化兼职机制这些具体事入手,让基层纪检委员真正能监督、敢监督、会监督。

一套实操性强的解决方案,点击查看:如何发挥基层纪检委员的监督作用?这几招实操性强还接地气

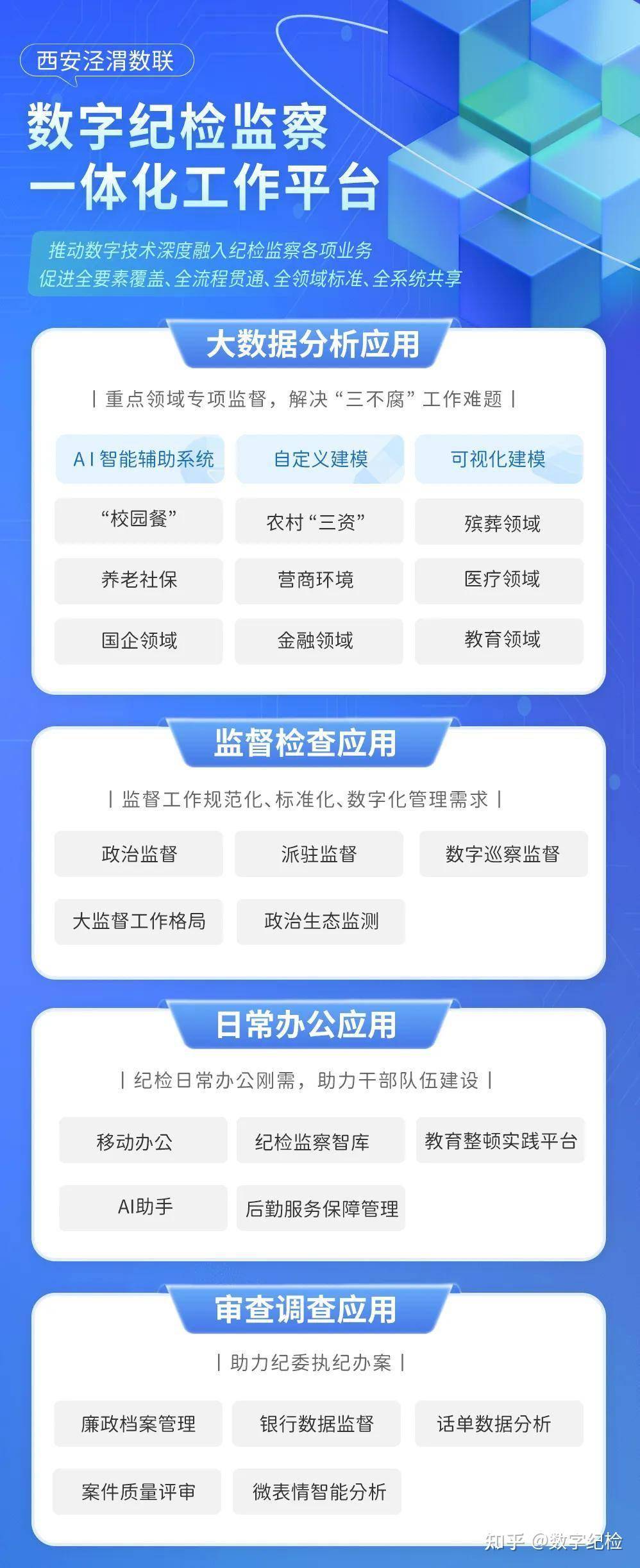

关注公众号:泾渭数联智慧监督

西安泾渭数联聚焦“全流程、全要素,数字纪检监察体系”研究,推动数字技术深度融入纪检监察各项业务,通过业务模型、自定义模型、AI模型等大数据监督工具,构建数字纪检、清廉国企、清廉医院、清廉学校、清廉银行等纪检监察一体化工作解决方案。

目前已有产品包括:政治监督、巡察监督、派驻监督、政治生态动态监测、“1+9”监督、廉政档案、优化营商环境、纠治“四风”、农村“三资”监督、小微权力监督、基建工程监督、执法司法监督、招投标监督、案件质量评查、银行数据分析、话单数据分析、微表情智能分析、清廉国企、清廉医院、医德医风档案、医德医风考评、廉洁教育学习、廉洁教育测试、清廉行风建设、清廉学校、清廉银行等产品。